Le domaine de l’infiniment petit

Le domaine de l’infiniment petit

Par l’équipe AVICENN – Dernière modification février 2023

De quel infiniment petit parle-t-on ?

Nanotechnologies : fabriquer et manipuler des nano-objets

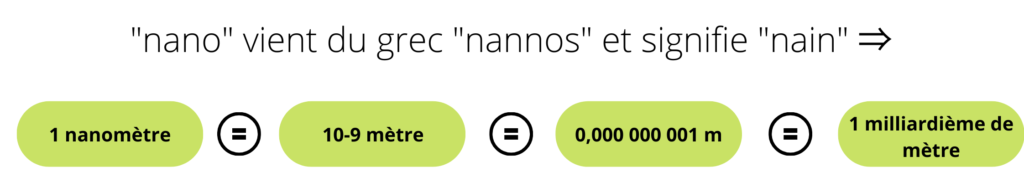

Les nanotechnologies désignent les procédés de fabrication et/ou de manipulation de structures à l’échelle nanométrique (nm), celle de l’infiniment petit :

On se situe aux échelles moléculaire et atomique. A titre indicatif :

- certains virus font une centaine de nm de diamètre

- l’ADN humain a une largeur de 2 nm,

- et un atome de carbone ou d’hydrogène mesure 0,1 nm

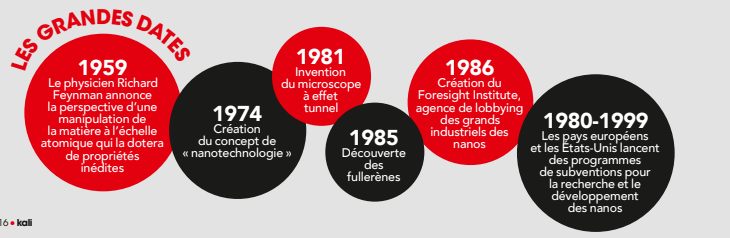

C’est en 1974 qu’est apparu le terme « nanotechnologies », qui ont commencé à se développer dans les années 1980, avec la création du microscope à effet tunnel puis du microscope à force atomique.

Qu’est ce qu’un nano-objet?

Les nanos-objets ou nanoparticules sont comme des nano-grains mais qui peuvent avoir des formes très différentes (fils, plaquettes, particules ou substances nanoporeuses) et qui sont généralement regroupés entre eux, notamment sous forme de poudre.

D’un point de vue chimique, pour simplifier on peut les considérer comme des substances différentes des substances « classiques », différentes à deux points de vue :

- d’une part au niveau de la taille, car ce sont particules sont de très petite dimension, puisqu’on se situe à l’échelle nanométrique

- d’autre part, les nanoparticules et nanomatériaux ont des propriétés différentes de celles des matériaux classiques : ils peuvent changer de couleur ou devenir plus conducteurs, plus solides, plus photocatalytiques par exemple.

Les nanomatériaux manufacturés

Les nanomatériaux manufacturés désignent des matériaux à l’échelle nanométrique fabriqués par l’homme ; ils possèdent des propriétés « extraordinaires » (au sens propre du terme) par rapport aux matériaux structurés à l’échelle micro- ou macroscopique.

Ils sont différents :

- … des nanoparticules naturelles que l’on trouve dans les poussières d’érosion ou d’éruption volcanique, ou encore dans les embruns marins par exemple. De nombreux virus sont également de taille nanométrique.

- … ainsi que des nanoparticules dites « incidentelles » qui sont produites « involontairement » et sont présentes :

- dans les peintures mayas, des verreries romaines (coupe de Lycurgue) ou dans des épées de Damas du Xème siècle, dans les fumées de combustion du bois, etc. bien antérieures à la période industrielle

- et plus largement dans les fumées industrielles ou celles émanant des moteurs diesel et autres particules dites « ultra-fines »1Voir par exemple le projet participatif NanoEnvi, financé par le CNRS, porté par le laboratoire Géosciences environnement Toulouse (GET- CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier/IRD/CNES) de l’Observatoire Midi-Pyrénées (OMP), associant des chercheur.e.s en magnétisme de l’environnement, en sociologie et en physique du Laboratoire d’aérologie (LA – CNRS/ Université Toulouse III – Paul Sabatier) et du Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (LPCNO – CNRS/ Université Toulouse III – Paul Sabatier/INSA).Mélina Macouin, chercheuse CNRS au Laboratoire Géosciences environnement Toulouse (GET-OMP, CNES/CNRS/IRD/UT3 – Paul Sabatier), des grille-pains ou des fours par exemple, ou encore par l’usure des pneus et des plaquettes de freins2Voir par exemple :

En français :

– Des mesures doivent être prises pour réduire les émissions de particules dues à l’usure des pièces automobiles et des revêtements de chaussée, OCDE, décembre 2020

– Pollution de l’air : nouvelles connaissances sur les particules de l’air ambiant et l’impact du trafic routier, Anses, 16 juillet 2019

– Nano-sécurité : Les émissions de plaquettes de frein passées à la loupe, CEA Liten, 11 juin 2019

– Emissions de particules par les freins : un futur scandale sanitaire ?, Sciences & Avenir, 21 septembre 2018

En anglais :

– Brake dust exposure exacerbates inflammation and transiently compromises phagocytosis in macrophages, Selley M et al., Metallomics, 2020

– Pollution warning over car tyre and brake dust, BBC, 11 juillet 2019, etc..

Malgré leurs différences, les nanomatériaux manufacturés et les particules ultrafines (PUF) ont de nombreux points communs, notamment en termes de défis concernant les outils pour les détecter, les mesurer et les caractériser ou pour évaluer leurs risques3Cf. Nanomaterials Versus Ambient Ultrafine Particles: An Opportunity to Exchange Toxicology Knowledge, Stone V et al., Environmental Health Perspectives, 125(10), 2017.

S’il existe déjà plusieurs centaines de substances différentes commercialisées à l’échelle nano (plus de 300 sont enregistrées dans le registre français r-nano et également listés sur l’observatoire européen des nanomatériaux), la très grande majorité des nanomatériaux utilisés par l’industrie appartiennent aux quatre catégories suivantes :

- les nano-argents

- les nanotubes de carbone

- les nanoparticules de dioxyde de titane

- les nanosilices.

Ils se présentent le plus généralement sous forme de poudres ultra-fines (dans des crèmes, des lotions, des sprays, des pansements…), auxquelles les humains ou l’environnement peuvent être directement exposés.

Ils peuvent être incorporés dans des matériaux solides (comme les nanotubes de carbone dans des cadres de vélos), auquel cas ils n’entrent pas directement en contact avec les humains ou l’environnement lors de leur utilisation, mais potentiellement pendant leur production ou lors de la dégradation des produits à la fin de leur cycle de vie.

Des propriétés spécifiques

En effet, l’intérêt et l’essor croissant des nanomatériaux s’expliquent par les propriétés spécifiques qu’il est possible de créer en modifiant la matière à l’échelle nanométrique, notamment la taille ou d’autres caractéristiques physico-chimiques des matériaux.

A l’échelle nano, la matière déploie des propriétés nouvelles ou plus marquées, notamment du fait de la petite taille des nanomatériaux qui leur confère une surface de réaction plus grande que le même matériau non nanométrique. Pourquoi ? Parce que la proportion d’atomes en surface (par rapport au volume) est plus importante que pour les matériaux plus grands, permettant des échanges et des interactions plus importantes avec leur environnement4Voir par exemple :

– Nanoparticles: Is Toxicity a Concern? D R, Rao P. EJIFCC, Décembre 2011

– Reactivity of inorganic nanoparticles in biological environments: insights into nanotoxicity mechanisms. Casals E, Gonzalez E, Puntes VF , Journal of Physics D: Applied Physics, 2012.

Deux images pour comprendre cet « effet taille » :

- visualisez la superficie couverte par le contenu d’une cuillerée de cacao en poudre renversé sur la table : elle est équivalente à la surface d’une tablette entière de chocolat

- le cacao en poudre fond plus vite dans du lait que de gros carrés de chocolat

De même, les nanomatériaux sont plus « réactifs » que les matériaux non nano.

Au niveau industriel, ces nouvelles propriétés des nanomatériaux sont perçues comme des opportunités dans de nombreux domaines d’application, d’où le nombre croissant de brevets chaque année5Voir par exemple :

– Nanotechnology Published Patent Applications in USPTO: Number and Annual Growth Rate during the Past 20 Years, StatNano, 30 décembre 2020

– Nanomaterials with the Highest Number of Granted Patents in USPTO, StatNano, 25 novembre 2020

– Nanotechnology patents in USPTO (Patent), StatNano (consulté en novembre 2020).

Une crème solaire contenant des nanoparticules de dioxyde de titane (TiO2) est plus transparente qu’une crème « classique » dont le TiO2 n’est pas nano, évitant ainsi les dépôts blancs sur la peau, ce que les marques utilisent comme arguments de vente.

Des propriétés nouvelles, de nouveaux marchés

La plupart des nanoproduits aujourd’hui sur le marché offrent des avantages dus à l’adjonction de poudres nanoparticulaires qui leur confèrent de nouvelles propriétés, aux atouts divers :

- élimination des bactéries (et des mauvaises odeurs) pour le nanoargent, utilisé dans les textiles, les pansements, les sprays désinfectants, les revêtements des frigos, des claviers, des emballages alimentaires…

- résistance et légèreté pour les nanotubes de carbone, qui constituent un atout majeur notamment pour l’industrie des transports

- écran solaire ou effet photo-catalytique (anti-pollution) pour les nanoparticules de dioxyde de titane qui, en fonction de leur effet, peuvent être utilisées dans des crèmes solaires ou des ciments

- effet anti-agglomérant et donc fluidifiant pour les nanosilices à usage alimentaire, utilisées dans les sucres en poudre, les sels de table, etc.

- effet catalytique (déclenchement de réactions chimiques) pour des nanoparticules métalliques, avec des applications dans le domaine de la santé

- effet « anti-buée » obtenu par un feuilletage de nanoparticules d’or et de dioxyde de titane

- …

Propriétés ++ > Risques ++ ?

Qui dit « propriétés nouvelles » dit aussi, potentiellement, « risques nouveaux ». D’où le besoin d’une vigilance effective sur ces derniers.

Problème : les ressources dédiées à la surveillance et à la prévention de ces risques sont encore très faibles. C’est pourquoi AVICENN veille au grain !

Une question, une remarque ? Cette fiche réalisée par AVICENN a vocation à être complétée et mise à jour. N'hésitez pas à apporter votre contribution.

Les actualités sur le sujet

Les prochains RDV nanos

- Conférence internationale MATÉRIAUX 2026

- Colloque #11 : Nanomatériaux, matériaux poreux et à grande surface spécifique

- Organisateur : Fédération Française des Matériaux (FFM)

- Website : https://materiaux2026.org

- Programme de e-learning : sensibilisation destinée aux personnels au contact de nanomatériaux en phase de recherche, formulation, production, maintenance, nettoyage, entretien… ainsi qu’aux animateurs ou ingénieurs de sécurité, chefs d’installation, chefs de laboratoires où sont manipulées des nanoparticules.

- Organisateur : INSTN Grenoble (CEA)

- Au programme :

- 1 – Introduction, définition et caractéristiques des nanomatériaux

- 2 – Toxicité des nanomatériaux : l’état des connaissances

- 3 – Métrologie et caractérisation des nanomatériaux

- 4 – Moyens de prévention et de protection des nanomatériaux au poste de travail

- 5 – Quiz : évaluation des acquis d’apprentissage

- La formation de 2h est consultable pendant un mois à partir de la date d’inscription.

- Site internet : https://instn.cea.fr/…risques-lies-aux-nanomateriaux…

- Journées annuelles du Groupement de recherche NaMasTE (Nanomatériaux Manufacturés, Toxicologie, Écotoxicologie et Risques : vers un développement maitrisé)

- Dates : 9 et 10 décembre 2025

- Organisateur : CNRS

- Site internet : https://gdr-namaste.cnrs.fr

Fiche initialement créée en avril 2011

Notes and references

- 1Voir par exemple le projet participatif NanoEnvi, financé par le CNRS, porté par le laboratoire Géosciences environnement Toulouse (GET- CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier/IRD/CNES) de l’Observatoire Midi-Pyrénées (OMP), associant des chercheur.e.s en magnétisme de l’environnement, en sociologie et en physique du Laboratoire d’aérologie (LA – CNRS/ Université Toulouse III – Paul Sabatier) et du Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (LPCNO – CNRS/ Université Toulouse III – Paul Sabatier/INSA).Mélina Macouin, chercheuse CNRS au Laboratoire Géosciences environnement Toulouse (GET-OMP, CNES/CNRS/IRD/UT3 – Paul Sabatier)

- 2Voir par exemple :

En français :

– Des mesures doivent être prises pour réduire les émissions de particules dues à l’usure des pièces automobiles et des revêtements de chaussée, OCDE, décembre 2020

– Pollution de l’air : nouvelles connaissances sur les particules de l’air ambiant et l’impact du trafic routier, Anses, 16 juillet 2019

– Nano-sécurité : Les émissions de plaquettes de frein passées à la loupe, CEA Liten, 11 juin 2019

– Emissions de particules par les freins : un futur scandale sanitaire ?, Sciences & Avenir, 21 septembre 2018

En anglais :

– Brake dust exposure exacerbates inflammation and transiently compromises phagocytosis in macrophages, Selley M et al., Metallomics, 2020

– Pollution warning over car tyre and brake dust, BBC, 11 juillet 2019, etc. - 3Cf. Nanomaterials Versus Ambient Ultrafine Particles: An Opportunity to Exchange Toxicology Knowledge, Stone V et al., Environmental Health Perspectives, 125(10), 2017

- 4Voir par exemple :

– Nanoparticles: Is Toxicity a Concern? D R, Rao P. EJIFCC, Décembre 2011

– Reactivity of inorganic nanoparticles in biological environments: insights into nanotoxicity mechanisms. Casals E, Gonzalez E, Puntes VF , Journal of Physics D: Applied Physics, 2012 - 5Voir par exemple :

– Nanotechnology Published Patent Applications in USPTO: Number and Annual Growth Rate during the Past 20 Years, StatNano, 30 décembre 2020

– Nanomaterials with the Highest Number of Granted Patents in USPTO, StatNano, 25 novembre 2020

– Nanotechnology patents in USPTO (Patent), StatNano (consulté en novembre 2020)